不畏艰难 执着探索·六十余载科研坚守与担当——东海站张叔英研究员访谈录

引 言

在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代科学家心系祖国和人民,不畏艰难,无私奉献,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。新时代更需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神,更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神,东海站特别策划“弘扬和践行科学家精神专栏”,并将持续推出弘扬和践行科学家精神系列活动及报道。

张叔英:研究员,博士生导师。1961年毕业于复旦大学物理系。1962年起在中国科学院声学研究所东海研究站工作,1985-2003年,先后任中国科学院东海研究站研究员、研究室主任、博士生导师,1987-1995年,任副站长,2003-2007年任特聘研究员。1982-1984年,受聘任加拿大多伦多市HUNTEC公司高级研究员和项目负责人;1995-2007年,先后受聘任澳大利亚新南威尔士州大学名誉访问教授和悉尼大学访问学者;2004年-2019年担任《声学技术》主编。历任第6、7、8、9届全国政协委员,第6、7届上海市政协副秘书长,第5、6、7届九三学社中央委员,第10、11、12、13届九三学社上海市委员会副主任委员,兼第10届九三学社上海市委员会秘书长和第1、2、3届九三学社中科院上海分院委员会主任委员等多项社会职务。1983年起先后参加美国声学学会、中国声学学会和中国地球物理学会,并在1998-2003年任上海市电子电器技术协会理事长。

Q1:张教授,您从事水声探测技术研究和设备研制工作已有数十年,在科研中记忆最为深刻的成果,能和我们分享一下吗?

我在东海站工作的数十年中,很幸运能够相继得到多项挑战性和实用性很强的科研任务,取得了一些有价值的科研成果,与合作者一起获得了国家有关部门颁发的12项奖励和5项国家专利。至今,我已是一个87岁的老人,但是对取得这些科研成果的经历还有比较清楚的记忆。

我从1962年至1967年在东海站工作的初始阶段中,就得到独当一面开展科研工作的机会,相继完成了4种水声测量仪器和一种水下脉冲声源的研制工作,这为我以后承担研制大型水声探测设备的科研任务积累了知识和经验。在文革期间,东海站随声学所由国防科委管辖,更名为“京字110第2支队”,获得了两项声呐站的研制任务。我在负责完成其中一项任务中测频系统的研制工作后,随即负责主持并完成了新一代“主动声呐站”的预研工作。“文化大革命”结束后,东海站随着声学所回归到中国科学院,我本人就主要从事海底声探测方面的科研工作直到退休。在这三十多年的时间内我主持完成了“表层、浅层和深层三种类型的海底地层剖面仪”“河底石油勘探用插入气枪”和“声学悬浮泥沙观测系统”等5项水声探测设备的研制。此外,在声呐信号处理、海洋声探测和地层图像识别等方面开展课题研究, 历年来本人或与合作者、研究生一起共发表学术论文69篇,还协助国内若干企业开发了几项新技术和新产品,并且接受邀请分别与加拿大的高科技公司和两所澳大利亚大学开展合作研究,取得了多项科研成果。

在我历年来承担并完成的科研任务中,由当时主要从事水声考察工作的东海站单独负责研制一套完整的“主动声纳站”样机,无疑是挑战性极强和风险性极高的科研任务,因而我和科研团队的同事们对此留下的记忆也最为深刻。

研制一套完整的声呐设备不仅需要有水声信号处理、水声物理、电子技术、水下换能器和导流罩以及机电系统设计等多方面的专业知识和技术储备,还必须有相当强的制造、加工和器材保障能力。但是,那时我们这一批年龄三十开外的东海站科技人员“初生牛犊不畏虎”,面对这样的艰巨任务,我们没有退缩,而是振奋精神。我们边干边学,发挥聪明才智和发扬实干精神,积极开展工作。在3年多的时间内,我们一起经历了在实验室内废寝忘食忙于研制和调试样机的日日夜夜,经历了在新安江江面木排上的简陋棚屋内测试水下声系统的寒冬酷暑,经历了在当时“文化大革命”动乱期间不顾安危多次出差外地解决研制工作中的协作加工和元器件采购问题。通过努力,我们终于如期完成了整套实验样机的研制和交付,随即在东海和渤海先后进行了多次海上试验,取得了满意的结果。在我国,这是应用脉冲压缩技术取得成功的首例,对当时的水声科技界产生了很大影响,因而该项成果获得了“1978年全国科学大会奖”。

另一项挑战性很强和风险性很高的科研任务是国家海洋局委托研制的“深地层剖面仪”。这是一项安装在当时的国家海洋局“实践号”海洋考察船上的大型海底地层探测设备,采用了30万焦耳(超过美国Woods Hole海洋研究所同类设备的10万焦耳)的水下放电作为声源,两条长度50米的拖曳线列阵接收地层回波。在海上工作时,随着考察船的航行一道道闪电伴随着低沉的爆炸声掠过海面,蔚为壮观。国家海洋局二所应用这项设备获得了我国海域大陆架的海底地层结构的重要地质资料,还惊喜地得到了太平洋“马里亚纳海沟”海底500米深的地层剖面记录。因而该项设备分别获得了“1986年上海市科技进步奖一等奖”和“1987年国家科技进步奖三等奖”。

在我们取得的一系列科研成果中,“QPY-1浅地层剖面仪”是一项对我国科技进步促进作用大、取得的经济和社会效益显著、在国内外声誉最好的科研成果。这是上世纪60年代国际上正在开发的一种新的海洋地质探测设备。因此在“文化大革命”结束不久,当时的国家建委、交通部和中国科学院就将其作为重点科研项目,联合下达给东海站进行研制。在“QPY-1浅地层剖面仪”的样机研制成功后,交通部水运规划设计院就立即在从天津到厦门的沿海各港口投入使用。当各港口的技术和管理人员第一次见到随着安装样机的小船航行就能实时获得港口海区清晰连续的海底地层剖面记录后,大感新奇,引起轰动。随后,交通部多次组织了推广应用这项新技术的学习班和交流会,并把这项新技术的应用列入了我国港工建设地质勘测工作规范。我国从事江河湖海区域地质调查工作的众多科研和工程单位也相继推广应用这项新技术,大大提高了工作效益。因此,这项成果在1982年上海市首次颁发重大科技成果奖时获得了一等奖,提升了东海站在科技界的知名度。

张叔英研究员向到访东海站的专家考察团成员介绍研究室科研成果。

Q2:张教授,工作期间,您既是水声领域资深的研究员,博士生导师,又担任过东海站副站长,想请教您,在科研工作、管理工作和带教学生等多重身份之间,您是如何分配时间的,或者说如何平衡多个岗位工作的时间安排?

我从1984年底结束了在加拿大HUNTEC公司的工作回到东海站后,相继担任了研究室主任、副站长和研究生导师。由于东海站不大,当时站领导之间没有明确分工,在行政管理上我花的时间不多。此外,我从1985年底起一直到2003年退休,在九三学社上海市委和市政协兼任了比较重要的职务,又是连续4届的全国政协委员,社会工作占用了我很多时间。但是,我始终明确自己是一名科研人员,本职工作是领导研究室开展科研工作和指导研究生。如果白天社会工作占用了我不少时间,我就一定在晚上补回来,直到完成当天必须做的科研工作。在我退休前,几乎一直如此。

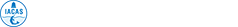

1984年张叔英研究员结束加拿大Huntec公司工作,回国前该公司董事长送他纪念品并开欢送宴会。

虽然我在东海站工作的科研任务很多,各种社会兼职不少,但各项科研工作的开展一直很顺利,没有感觉到精神和时间安排上有很大压力,对此我确实深感庆幸。这一方面是因为在重大科研项目的研制过程中,东海站的行政和后勤部门给予了有力支持和保障;另一方面,更重要的是通过长期合作,同事之间相互了解和信任,建立了深厚的友谊,组成了一个工作能力、主动性和合作精神都很强的科研团队,保证了我主持的各项科研工作能够顺利开展,并取得成果。

Q3:张教授,作为一位科学家,在科研工作中遇到挑战和困难时,您是如何应对和克服的?有没有一些难忘的经历与我们分享?

我从开始工作到退休,承担过的科研任务是多种多样的,有各类水声探测设备的研制,也有不同领域的理论课题研究,需要的科技知识储备是多方面的,有的科研任务风险性还很高,因而面临的挑战和困难必然很多,具体的事例可以说不胜枚举。我以研制大型水声探测设备为例,介绍一下我是怎样开展科研工作的。在接到任务的起始阶段,我一定会通过充分的调研和必要的学习,全面和深入分析科研任务中的难点和可能出现的问题,制定可行的实施方案,并思考和准备在可能出现意外时解决问题的预案。在工作开展过程中,我随时关心每个团队成员的工作进度,有困难就及时一起研究解决办法。在遇到影响项目进展的大问题时,通过整个项目组成员一起商讨,或果断修正实施方案,或寻求外协单位一起解决问题,确保科研任务的顺利完成。

Q4:张教授,科研工作一路走来,有哪位科学家在您的成长过程中影响最大,为什么?

在我成长过程中,对我影响最大的是声学所的缔造者汪德昭所长。他是一位在国际上享有盛誉的大科学家,在多个学科领域,特别是为发展我国声学事业,作出了重大贡献。在我的成长过程中他给予了我恩师般的教诲、指导和支持,挚友般的信任、关心和帮助。我为自己能够在他领导的中国科学院声学研究所工作和成长感到由衷地庆幸。

我从事科研工作的另一位引路人是东海站第一任副站长刘春奎。他在1964年从一份美国的科技刊物上看到关于用于海洋地质探测的新型脉冲声源的报道后,就指引我对此进行研究。从此开始,我就一直在海洋地质的声探测领域开展科研工作,取得了一定的成就。

此外,我必须感谢朱西和杨仕卿等东海站的第一代站领导。他们虽是复员干部,但信任知识分子,尊重科研人员,对我承担重要科研项目给予了充分的信任和帮助。特别是杨仕卿站长亲自参与了多项具体科研工作,多次出面安排和实施海上试验,为取得科研成果做出了实际的贡献。

我还要感谢的是当时东海站车间的6位工人师傅。他们的技术水平和等级很高,精通车、钳、刨、铣等各种加工操作,是我们能够完成多项大型水声探测设备研制的技术保障。

Q5:张教授,我们知道科研工作是依靠团队协作才能攻坚克难;在平时工作中您和自己的科研团队是如何沟通相处的?您认为作为一个科研团队来说最重要的是什么?

科研团队的协作是科研任务能否圆满完成的关键,尤其是对于需要很多科研人员和协作单位参与完成的科研项目更是如此。对此,我深有体会。

科研项目的负责人无疑是搞好科研团队协作的关键人物。他必须对科研团队每一位成员的业务能力有充分了解,在科研工作安排中能够扬长避短,使每个成员能够发挥作用,做出成绩,体现价值。在团队成员的工作遇到困难时,负责人要及时帮助解决。科研工作进程中出现意外事故,要分清是非,并勇于担责。在科研任务完成或获奖后,负责人必须充分肯定每个成员的贡献,切忌厚此薄彼。此外,负责人对团队成员的个人生活情况尽可能有一定的了解,出现困难时在工作上给予相应的安排,并尽可能提供必要的帮助。

1995年2月,张叔英研究员(右2)等4名东海站科研人员与澳大利亚实验船上的船长和两位船员合影。

Q6:张教授,能不能跟我们分享一下,在数十年的科研工作经历中,有没有一些有趣的背后故事?

由于我承担的科研任务大部分是研制水声探测设备,需要在海上开展试验工作,因而新奇有趣和激动人心的经历确实不少。其中令我大开眼界和最为兴奋的一次经历是1974年12月在渤海进行的主动声呐探测试验。

我们研制的主动声呐站样机安装在某船上。试验前,东海站负责人(杨仕卿和我)与协作方一起开了一个协调会议,确定海上试验过程中被探测目标的航行路线以及制定彼此间的通信协议。

在试验实施过程中我和船长在指挥台上发布指令,航行安全由船长负责,我发布试验过程中的相关指令。项目组成员分别负责进行主动声呐站的操作和在船上的实验室内记录试验数据。很幸运,整个试验过程中海面风平浪静,各项试验都取得了圆满结果。特别是,当我们得到主动声呐站在本船静态和运动状态下都探测到远距离水下目标的记录时,项目组成员个个欣喜若狂,所有人员都为之振奋。这是应用脉冲压缩技术的主动声呐站探测在我国同类试验中首次取得成功。

Q7:张教授,在几十年的研究工作中,您的家人对您的工作是如何支持的?

我妻子是一位从事园林植物研究的科研人员,因此她了解开展科研工作的艰辛和一个科研项目负责人承担的责任和风险。她对我经常忙于工作顾不上家庭事务十分理解,一直默默地主持我的工作,并为我取得科研成果感到高兴。

但是我本人对自己的家庭,特别是对我的儿子,始终有一种没有尽到责任的歉疚感。我儿子1962年出生,上学阶段恰逢全国开展文化大革命,在小学和中学的学习几乎是走过场。这一阶段我正在东海站紧张开展两项声呐站的研制工作,没有时间顾得上关心和辅导儿子的学习,导致他在文革结束后没能考上正规的大学得到深造,一度很受挫伤,也影响到他以后的人生发展道路。这是我和妻子一生感到内疚的憾事。

Q8:张教授,您一直在关注着海洋声学领域和东海站的发展,对于今天中国的海洋声学发展以及科技发展您认为还有哪些工作需要去做的?以及您看到的这几十年来我国的海洋声学与科技发展达到了一个怎样的阶段?

我退休至今已经25年了,主要住在澳大利亚悉尼。在这段时间内,国内外海洋声学领域像众多其他学科领域一样取得了快速的进步和发展。东海站也今非昔比,规模和科研条件得到了很大的改善,科研及其他各方面工作的开展取得了显著的进步。虽然我在退休期间还担任了多年的《声学技术》杂志主编,审阅每一期的论文来稿,对这些情况能有一些了解,但是毕竟很有限,也很片面,没有能力对所提的问题作出有真知灼见的解答。

关于海洋声学领域的情况,我推荐东海站科研人员,特别是带头人,读一下在《声学技术》2025年第3期发表的一篇题为“水声学研究现状与发展趋势”的综述文章,内容较新,也比较全面,对今后科研工作的选题有参考价值。

考虑到我们成功研制了多种类型的“海底地层剖面仪”,还指导研究生开展过“地层剖面图像识别”的研究工作,取得了一些初步结果。我希望东海站科研人员能有兴趣继续这方面的科研工作,与从事海洋地质调查工作的单位合作,研究应用现代人工智能技术,有效地解决地层剖面仪的图像识别问题。我相信这是一个能够得到研究经费支持的有实用价值的科研项目。

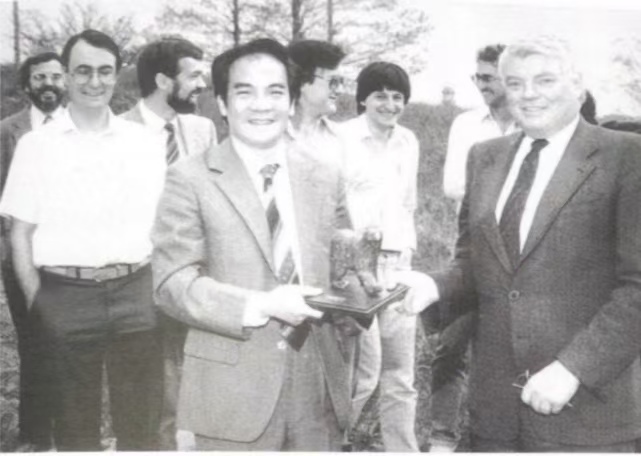

1990年张叔英研究员(左1)回访日本地质研究所时,与日本科学家讨论地质图像问题。

Q9:张教授,从2004年—2019年期间,您一直担任《声学技术》刊物主编,能和我们分享一下您的工作感受吗?对未来《声学技术》杂志的发展方向,您有什么好建议吗?

《声学技术》创刊至今已经44年了,是一份在国内外有很好知名度的声学刊物。我在担任主编15年内见证了《声学技术》的出版质量和在科技界的影响不断提高。随着声学技术在各个科技领域的推广应用和发展,《声学技术》刊物的投稿人不仅来自大学和研究所,还来自多方面的企事业单位;不仅有研究生,还有高级的专家、教授和工程师。在《声学技术》上发表的文章被认定为有价值的科研成果,成为科技工作的一项考核指标。

前不久,《声学技术》编辑部开了一次编委座谈会,对刊物的定位和发展方向,审稿流程优化和青年编委的培养等问题进行了很好的讨论和规划。对此,我十分赞同,一定会对进一步提高刊物质量发挥作用。在此,我衷心祝愿《声学技术》越办越好。

Q10:张教授,近年来国家对科研诚信和学术规范越来越重视,您如何看待这些要求对科研工作者的意义?

科研诚信和学术规范无疑是开展科研工作的前提要求,关系到科研工作能否顺利开展和能否取得令人信服的有真实价值的科研成果。国家对这个问题的重视必然会大大促进和保证我国科研事业的发展和进步,培养出越来越多的有杰出贡献的科学家和取得越来越多的振奋人心的科研成果。

在东海站以往六十多年的科研工作中,也存在一些有关科研诚信和学术规范方面的问题,虽然问题不大也不多,但也是必须受到重视。希望东海站领导紧跟形势,开展和加强有关科研诚信和学术规范方面的教育,促进东海站的科研工作不断进步和不断取得有价值的科研成果,为我国的声学科技的发展做出新的贡献。

Q11:张教授,您对现在的年轻科研工作者有什么寄语?如果请您分享科研工作中最宝贵的经验给现在的年轻科技工作者,您最想给他们分享什么?

在我对以上一些问题的解答中已经提到了我以往开展科研工作的一些体会和经验。其中有一些对现在的年轻科技工作者开展科研工作也许还有帮助,例如关于重视科研团队建设和有效发挥集体作用的问题。

现在的年轻科技工作者接触到的知识面既广又新,可以应用的技术手段既多又先进,开展科研工作的条件越来越好,但是科研课题的难度和要求也一定会越来越高。因此,这就需要年轻的科研工作者开阔眼界和勤于学习,广泛关心和调研本领域相关的国内外信息和资料,积累多方面的新知识储备,而且要既动脑又动手,重视科学实验。由此,在接受科研任务时就能心中有底,不怕挑战,工作开展能够比较顺利,有利于取得科研成果。

Q12:张教授,能与我们分享一下,您退休后的日常生活吗?

在我达到退休年龄时,我的孙子在上海的初中上学。作为我以前对儿子没有尽责辅导他学习的补偿,孙子在2007年初中毕业后,我就结束在东海站的科研工作,随家人一起去澳大利亚悉尼居住,主要任务是辅导我孙子高中阶段的学习,并取得了很好的效果。他高中毕业考试取得了各科全A的好成绩,荣获了学校和澳大利亚新南威尔士州政府颁发的学习全优奖章。接着他以高分考入了悉尼大学并获得奖学金。在悉尼大学Honour级别的学习(类似于本、硕连读)毕业后,他立即受到Facebook公司的聘用,在事业发展上可以说是一帆风顺。

由于我在澳大利亚期间继续担任《声学技术》主编和特约审稿人,每个月都有刊物来稿的审阅工作,至2025年3月底终止,有记录审阅的论文来稿累计为3255篇。另外,由于我在东海站工作期间和澳大利亚的悉尼大学、新南威尔士大学和澳大利亚研究机构建立了合作关系。因此,在悉尼居住的十多年中,我能够与这些单位的教授和科研人员继续保持联系,为声学所科研人员的来访和开展合作研究等做了一些有效的工作。特别是,在此期间我和悉尼大学Ian Jones教授牵头,分别在澳大利亚和中国先后成功举办了4次“中澳海洋科学技术研讨会”。

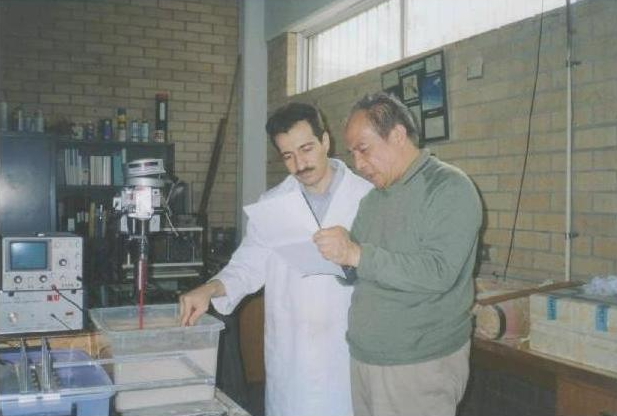

张叔英研究员与Ian Jones 教授

张叔英研究员在悉尼大学指导研究生

附件下载: